チャイルドブックアップル傑作選 山田亜友美 チャイルド本社チューサン ノ スノー レース ヤマダアユミ 発行年月:2019年02月 予約締切日:2018年03月14日 ページ数:24p サイズ:絵本 ISBN:9784805447758 本 絵本・児童書・図鑑 絵本 絵本(日本) 絵本・児童書・図鑑 図鑑・ちしき

価格:460円

楽器としての基本にこだわった、オリジナル初心者入門セット 「初めての楽器だからこそ、品質にはこだわりたい。」・・・そんな方に最適な本格派の初心者セットです!しかも、有名ブランドをフィーチャーしつつ、激安価格を実現しました! エレキベース本体は、信頼の国産ブランド「バッカス」が、熟練の技術者を派遣して中国で生産することで、「高品質」と「低価格」という相反する要素を見事に両立させた「ユニバース」シリーズをチョイス。エレキベースの伝統的なスタイルと踏襲したオーソドックスなモデルですから、どんなジャンルのバンドでも OKです! ベースアンプは、日本が世界に誇るブランド「アイバニーズ」の小型練習用アンプをフィーチャー。自宅での練習用としては余裕のある10W出力、素直なサウンドが魅力です。もちろんヘッドフォン出力や、携帯プレイヤーと一緒に鳴らせる外部入力も装備しており、様々なシチュエーションでのトレーニングをサポート。 更に、今なら深夜練習でも便利なヘッドホンもプレゼント!その他、演奏に必要なストラップやピック、シールド、チューナーはもちろん、日常のお手入れに必要なケアグッズがパッケージされた初心者の方にも安心のスターターキットです!届いたその日から、本格的な演奏をお楽しみ頂けます。 セット内容 ・ベース本体 ・Ibanez IBZ10BV2ベースアンプ 大人気アイバニーズ製アンプ。部屋でも場所をとらないコンパクトなモデル。もちろん夜間の練習にも対応するヘッドフォン出力機能を搭載! ・メンテナンスマニュアル 初心者の方にも分かりやすい日頃のお手入れ方法などが詳しく解説されています! ・チューナー チューナーと言えばコルグ!カードサイズ&大型液晶で使いやすい! ・ギタースタンド 楽器の保管に最適な定番スタンド!組み立て式なので収納も便利! ・ストラップ 楽器を選ばずマッチングするシンプルデザイン採用! ・シールドケーブル(3m) 自宅練習は勿論、バンド練習でも最適な長さのストレートタイプシールド! ・ベース弦(イケベ弦 IKB-EBS-45105) 定番スケール(長さ)&ゲージ(太さ)の弦を用意!初めての弦交換もこれで安心! ・ヘッドホン アンプから音が出しにくい深夜の練習でも大活躍! ・ポリッシュ&クロス 毎日の楽器ケアに!シリコンが入っていないクロスなので、塗装を選ばずお使い頂けます! ・ピック 初心者にも使いやすいオニギリ型! ・オリジナルステッカー 見えないところのオシャレにも使えるオリジナルステッカー! ※アクセサリーは在庫状況により同等以上の商品に代えさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。■ トップ ⇒ 現在地 Bacchus ≪バッカス≫ BJB-1R+お買い得ベース用セット エレキベース

価格:26,784円

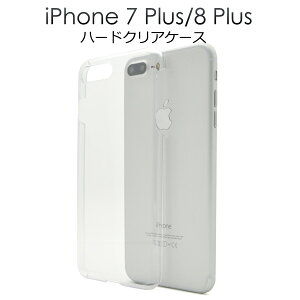

【宅配便によるお届けを希望されるお客様・代引きによるお支払いをご希望のお客様へ】 メール便送料無料商品を5点以上お買い上げの場合は、送料無料にて発送させて頂きます。 4点以下の場合は通常通り送料648円を頂きます。衝撃やキズ、埃から守る!iPhone 7 Plus用ハードクリアケース シンプルなクリアのハードクリアケース。 衝撃やキズ、埃などからしっかりとiPhoneを守ります。 もちろん、装着したまま充電や各種ボタンの操作も行えるようにデザインされています。 製品仕様 対応機種 iPhone 7 Plus 素材 PC(ポリカーボネイト) 注意 ※ライセンス商品ではありません。※iPhoneは付属しません。 ※本製品は強い衝撃からiPhoneを保護することは出来ません。 ★その他iPone7 Plus/8 Plus商品はコチラ★ ▼ご注文前に確認をお願致します。

価格:308円

共依存とAppleの意外な共通点

今回は演奏会の感想ではなく、別の話題を。

以前、「もしもタイムマシンがあったなら行ってみたい演奏会」シリーズとして、行ってみたいフルトヴェングラーのコンサートをつらつら書いていたことがあった。

今回、久々にその続きを書いてみたい。

フルトヴェングラーの次ということで、今度は当時彼と並び称された名指揮者、アルトゥーロ・トスカニーニの演奏会から選んでいくこととしたい。

なお、トスカニーニの演奏会記録についてはを参照させていただいた。

20世紀前半において人気を二分した指揮者であるフルトヴェングラーとトスカニーニは、音楽性もまた対照的とされることが多い。

トスカニーニは

「楽譜に忠実な解釈で、イン・テンポ(テンポを一定に保つ)による躍動的な演奏だが、やや一本調子で柔軟性に欠けるきらいがある」

というように評され、一方フルトヴェングラーは

「楽譜の表記にこだわらない解釈で、テンポを自由に揺らすロマン的な演奏だが、やや重々しすぎ推進力に欠けるきらいがある」

といったようなことをよく言われるように思う。

確かに、こうしたことは、一面では正しい。

ただ、こうした面だけでは、彼らの演奏の特徴を捉えることができないように思う。

トスカニーニは、実はフルトヴェングラーよりも20歳近く年上である、ということに留意する必要がある。

トスカニーニと同年代の指揮者は、グスタフ・マーラーやフランツ・シャルクらである。

マーラーやシャルクは、私たちの想像以上に楽譜に大きく手を加えていた(改変していた)ようであり、トスカニーニは、そのようなことをすべきでないと主張した最初期の人であった。

それから少し後の世代のフルトヴェングラーやクレンペラーの頃には、トスカニーニのように楽譜にあまり手を加えないやり方がすでに主流になっていた。

実際、残された録音を聴き比べてみると、楽譜への忠実度は「楽譜至上主義者」トスカニーニと、「自由な解釈者」フルトヴェングラーとで、それほど大きく変わらない(レッテルだけ見ると、あたかも正反対の主義を持つかのようだが)。

また、彼ら2人の世代の違いは、残された録音にも大きく影響している。

フルトヴェングラーの生涯を10年ごとに大まかに分類すると

?0歳代(1890年頃) 子供時代

?10歳代(1900年頃) 修業時代

?20歳代(1910年頃) リューベック管弦楽団

?30歳代(1920年頃) マンハイム歌劇場

?40歳代(1930年頃) ベルリン・フィル(戦前)、ウィーン・フィル

?50歳代(1940年頃) ベルリン・フィル(戦中)

?60歳代(1950年頃) ベルリン・フィル(戦後)

となり、このうち私たちが録音で聴けるのは???である。

それに対し、トスカニーニの場合は

①0歳代(1870年頃) 子供時代

②10歳代(1880年頃) 修業時代

③20歳代(1890年頃) トリノ・レージョ劇場

④30歳代(1900年頃) ミラノ・スカラ座(一次大戦前)

⑤40歳代(1910年頃) ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場

⑥50歳代(1920年頃) ミラノ・スカラ座(戦間期)

⑦60歳代(1930年頃) ニューヨーク・フィル

⑧70歳代(1940年頃) NBC響(戦中)

⑨80歳代(1950年頃) NBC響(戦後)

となり、このうち録音が残されているのは⑦⑧⑨である(⑥も残されてはいるが、ごくわずかであり、またアコースティック録音のため音質があまりに貧弱)。

つまり、フルトヴェングラーについては、彼の主要な活動時期の演奏の多くを聴くことができるのに対し、トスカニーニのほうは、彼の人生においてきわめて重要な時期である④⑤⑥あたりの演奏を私たちは聴くことができないのである。

録音が残されていない以上、トスカニーニの演奏について、その全貌が明らかになることは残念ながら今後もないだろう。

とはいえ、私たちには、トスカニーニの⑦の時期の録音が残されている。

録音数が多いのは圧倒的に⑨の時期だが、⑦の時期の演奏には、⑨の時期のような四角四面なところがあまりなく、しなやかさがあるように思う。

一方、フルトヴェングラーのほうは、?の後半期の録音が多いためそのイメージが付きやすいけれど、??や?の前半期の演奏は、?の後半期ほど重々しくなく、適度な推進力を有している。

そんな2人の壮年期の演奏は、実は驚くほどよく似ている(もちろん、違いもあるのだけれど)。

また、この2人がよく対比された背景には、地理的な問題もありそうである。

19世紀後半における、ハンス・フォン・ビューロー(ドイツ) vs ハンス・リヒター(オーストリア)。

また、19世紀末~20世紀初頭における、アルトゥール・ニキシュ(ドイツ) vs グスタフ・マーラー[後にフェーリクス・ヴァインガルトナー](オーストリア)。

こういった各時代での名指揮者の対比には常に地理的な要因があったが、20世紀前半にアメリカの躍進とともにこれが世界規模に広がり、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(ヨーロッパ) vs アルトゥーロ・トスカニーニ(アメリカ)という構図になったのかもしれない。

20世紀後半には、この対比はヘルベルト・フォン・カラヤン(ヨーロッパ) vs レナード・バーンスタイン(アメリカ)として受け継がれた、といったところか。

なお、21世紀におけるこの種の対比については、私はまだ知らない。

ビューローやマーラーの演奏はいざ知らず、フルトヴェングラーやトスカニーニに共通する点はというと、おそらくベートーヴェンを得意とする「英雄的な」演奏様式を持つことではないだろうか。

当時のアメリカにはワルターもクレンペラーもいたにもかかわらず、専らトスカニーニがフルトヴェングラーと並び称されたのには、そういう理由があるように思う。

そして、彼らの後に続くカラヤンやバーンスタインの音楽も、同様に「英雄的な」スタイルを持っている。

こうしたスタイルを持つ指揮者は、それぞれの地域の「代表的指揮者」としての扱いを受けやすいのだろう。

前置きが長くなったが、私はトスカニーニの最盛期だった可能性の高い④~⑦あたりの時期を中心に、行ってみたい演奏会を選んでいきたい。

まずはフルトヴェングラーのときと同じく、ベートーヴェンの交響曲第5番から始める。

探してみると、下記の演奏会があった。

1926年10月7日、ミラノ

指揮:トスカニーニ

管弦楽:ミラノ・スカラ座管弦楽団

プログラム

Beethoven: Symphony No.1

Beethoven: Symphony No.2

Beethoven: Symphony No.5

翌年のベートーヴェン没後100年を記念しての交響曲全曲ツィクルスの第1日である。

トスカニーニ60歳前の、脂の乗りきった時期。

いったいどのようなツィクルスだったのか、想像するだにすさまじい。

ただしタイムマシンはまだないし、またこの演奏会のライヴ録音も残されていないので、代わりに下記の録音を聴いた。

●ベートーヴェン:交響曲第1番 トスカニーニ指揮NBC響 1951年12月21日ニューヨーク・ライヴ盤(/)

●ベートーヴェン:交響曲第2番 トスカニーニ指揮NBC響 1949年11月7、9日、1951年10月5日ニューヨーク・ライヴ盤(/)

●ベートーヴェン:交響曲第5番 トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィル 1933年4月9日ニューヨーク・ライヴ盤()

第1、2番は、全集中のもの。

第5番については、全集に含まれる1952年盤ももちろん素晴らしいのだが、少し急いでいるような印象を受けなくもなく、テンポ設定にもう少し柔軟性が欲しい。

それに比べ、壮年期に近い上記1933年盤はより落ち着いたテンポになっており、また伸縮自在でしなやか、ロマン的でさえある。

低弦も豊かに鳴らされ迫力満点、同時期のフルトヴェングラーの同曲演奏によく似た名演となっている。

これぞ、トスカニーニ本来のスタイルなのではないだろうか。

↑ ブログランキングに参加しています。もしよろしければ、クリックお願いいたします。

ちゃ~んとApple

今回は演奏会の感想ではなく、別の話題を。

以前、「もしもタイムマシンがあったなら行ってみたい演奏会」シリーズとして、行ってみたいフルトヴェングラーのコンサートをつらつら書いていたことがあった。

今回、久々にその続きを書いてみたい。

フルトヴェングラーの次ということで、今度は当時彼と並び称された名指揮者、アルトゥーロ・トスカニーニの演奏会から選んでいくこととしたい。

なお、トスカニーニの演奏会記録についてはを参照させていただいた。

20世紀前半において人気を二分した指揮者であるフルトヴェングラーとトスカニーニは、音楽性もまた対照的とされることが多い。

トスカニーニは

「楽譜に忠実な解釈で、イン・テンポ(テンポを一定に保つ)による躍動的な演奏だが、やや一本調子で柔軟性に欠けるきらいがある」

というように評され、一方フルトヴェングラーは

「楽譜の表記にこだわらない解釈で、テンポを自由に揺らすロマン的な演奏だが、やや重々しすぎ推進力に欠けるきらいがある」

といったようなことをよく言われるように思う。

確かに、こうしたことは、一面では正しい。

ただ、こうした面だけでは、彼らの演奏の特徴を捉えることができないように思う。

トスカニーニは、実はフルトヴェングラーよりも20歳近く年上である、ということに留意する必要がある。

トスカニーニと同年代の指揮者は、グスタフ・マーラーやフランツ・シャルクらである。

マーラーやシャルクは、私たちの想像以上に楽譜に大きく手を加えていた(改変していた)ようであり、トスカニーニは、そのようなことをすべきでないと主張した最初期の人であった。

それから少し後の世代のフルトヴェングラーやクレンペラーの頃には、トスカニーニのように楽譜にあまり手を加えないやり方がすでに主流になっていた。

実際、残された録音を聴き比べてみると、楽譜への忠実度は「楽譜至上主義者」トスカニーニと、「自由な解釈者」フルトヴェングラーとで、それほど大きく変わらない(レッテルだけ見ると、あたかも正反対の主義を持つかのようだが)。

また、彼ら2人の世代の違いは、残された録音にも大きく影響している。

フルトヴェングラーの生涯を10年ごとに大まかに分類すると

?0歳代(1890年頃) 子供時代

?10歳代(1900年頃) 修業時代

?20歳代(1910年頃) リューベック管弦楽団

?30歳代(1920年頃) マンハイム歌劇場

?40歳代(1930年頃) ベルリン・フィル(戦前)、ウィーン・フィル

?50歳代(1940年頃) ベルリン・フィル(戦中)

?60歳代(1950年頃) ベルリン・フィル(戦後)

となり、このうち私たちが録音で聴けるのは???である。

それに対し、トスカニーニの場合は

①0歳代(1870年頃) 子供時代

②10歳代(1880年頃) 修業時代

③20歳代(1890年頃) トリノ・レージョ劇場

④30歳代(1900年頃) ミラノ・スカラ座(一次大戦前)

⑤40歳代(1910年頃) ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場

⑥50歳代(1920年頃) ミラノ・スカラ座(戦間期)

⑦60歳代(1930年頃) ニューヨーク・フィル

⑧70歳代(1940年頃) NBC響(戦中)

⑨80歳代(1950年頃) NBC響(戦後)

となり、このうち録音が残されているのは⑦⑧⑨である(⑥も残されてはいるが、ごくわずかであり、またアコースティック録音のため音質があまりに貧弱)。

つまり、フルトヴェングラーについては、彼の主要な活動時期の演奏の多くを聴くことができるのに対し、トスカニーニのほうは、彼の人生においてきわめて重要な時期である④⑤⑥あたりの演奏を私たちは聴くことができないのである。

録音が残されていない以上、トスカニーニの演奏について、その全貌が明らかになることは残念ながら今後もないだろう。

とはいえ、私たちには、トスカニーニの⑦の時期の録音が残されている。

録音数が多いのは圧倒的に⑨の時期だが、⑦の時期の演奏には、⑨の時期のような四角四面なところがあまりなく、しなやかさがあるように思う。

一方、フルトヴェングラーのほうは、?の後半期の録音が多いためそのイメージが付きやすいけれど、??や?の前半期の演奏は、?の後半期ほど重々しくなく、適度な推進力を有している。

そんな2人の壮年期の演奏は、実は驚くほどよく似ている(もちろん、違いもあるのだけれど)。

また、この2人がよく対比された背景には、地理的な問題もありそうである。

19世紀後半における、ハンス・フォン・ビューロー(ドイツ) vs ハンス・リヒター(オーストリア)。

また、19世紀末~20世紀初頭における、アルトゥール・ニキシュ(ドイツ) vs グスタフ・マーラー[後にフェーリクス・ヴァインガルトナー](オーストリア)。

こういった各時代での名指揮者の対比には常に地理的な要因があったが、20世紀前半にアメリカの躍進とともにこれが世界規模に広がり、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(ヨーロッパ) vs アルトゥーロ・トスカニーニ(アメリカ)という構図になったのかもしれない。

20世紀後半には、この対比はヘルベルト・フォン・カラヤン(ヨーロッパ) vs レナード・バーンスタイン(アメリカ)として受け継がれた、といったところか。

なお、21世紀におけるこの種の対比については、私はまだ知らない。

ビューローやマーラーの演奏はいざ知らず、フルトヴェングラーやトスカニーニに共通する点はというと、おそらくベートーヴェンを得意とする「英雄的な」演奏様式を持つことではないだろうか。

当時のアメリカにはワルターもクレンペラーもいたにもかかわらず、専らトスカニーニがフルトヴェングラーと並び称されたのには、そういう理由があるように思う。

そして、彼らの後に続くカラヤンやバーンスタインの音楽も、同様に「英雄的な」スタイルを持っている。

こうしたスタイルを持つ指揮者は、それぞれの地域の「代表的指揮者」としての扱いを受けやすいのだろう。

前置きが長くなったが、私はトスカニーニの最盛期だった可能性の高い④~⑦あたりの時期を中心に、行ってみたい演奏会を選んでいきたい。

まずはフルトヴェングラーのときと同じく、ベートーヴェンの交響曲第5番から始める。

探してみると、下記の演奏会があった。

1926年10月7日、ミラノ

指揮:トスカニーニ

管弦楽:ミラノ・スカラ座管弦楽団

プログラム

Beethoven: Symphony No.1

Beethoven: Symphony No.2

Beethoven: Symphony No.5

翌年のベートーヴェン没後100年を記念しての交響曲全曲ツィクルスの第1日である。

トスカニーニ60歳前の、脂の乗りきった時期。

いったいどのようなツィクルスだったのか、想像するだにすさまじい。

ただしタイムマシンはまだないし、またこの演奏会のライヴ録音も残されていないので、代わりに下記の録音を聴いた。

●ベートーヴェン:交響曲第1番 トスカニーニ指揮NBC響 1951年12月21日ニューヨーク・ライヴ盤(/)

●ベートーヴェン:交響曲第2番 トスカニーニ指揮NBC響 1949年11月7、9日、1951年10月5日ニューヨーク・ライヴ盤(/)

●ベートーヴェン:交響曲第5番 トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィル 1933年4月9日ニューヨーク・ライヴ盤()

第1、2番は、全集中のもの。

第5番については、全集に含まれる1952年盤ももちろん素晴らしいのだが、少し急いでいるような印象を受けなくもなく、テンポ設定にもう少し柔軟性が欲しい。

それに比べ、壮年期に近い上記1933年盤はより落ち着いたテンポになっており、また伸縮自在でしなやか、ロマン的でさえある。

低弦も豊かに鳴らされ迫力満点、同時期のフルトヴェングラーの同曲演奏によく似た名演となっている。

これぞ、トスカニーニ本来のスタイルなのではないだろうか。

↑ ブログランキングに参加しています。もしよろしければ、クリックお願いいたします。

男はだまってApple。

)

)

「神よ、願わくばわたくしに

変えることのできない物事を

受け入れる落ち着きと

変えることのできる物事を

変える勇気と

その違いを常に見分ける知恵とを

さずけたまえ」

by ニーバの祈り

今に生きる?? 「がんになって、怖れるべきことは、決して死ではない。死は誰にでも必ずいつか訪れること。その「いつか」は誰にも分からない。分からないことを怖れてばかりで、今、自分がやれること、やりたい事を成さないまま、漫然と時を過ごし、最期を迎えてしまうこと、それこそが一番怖れるべきことである。」

Apple 関連ツイート

Apple 関連ツイート

みんなで早押しクイズで12位入賞!

iOS: https://t.co/4I5tuKTAKT

Android: https://t.co/C8Fhv8PTk0

#みんはや #みんなで早押しクイズ https://t.co/rE2fxNCeAy

2014?2015年のカレンダー付ロック画面生成機能付き。iPhone6対応。

https://t.co/yopxPdbGV0 https://t.co/IITZaUyPtc